Come si scrive durante una pandemia?24 min read

In questi mesi ci siamo occupati di neurosostenibilità, abbiamo analizzato le incognite che il lavoro creativo digitale dovrà affrontare nell’imminente futuro, ci siamo chiesti quale fosse il ruolo dell’arte all’interno della crisi pandemica e abbiamo provato a contare i cocci rotti nel settore musicale. Insomma, inevitabilmente la pandemia ha influenzato ogni nostro discorso, oltre ad aver in gran parte ridefinito il tempo e lo spazio nel quale ci muoviamo quotidianamente per fare il nostro lavoro. In questo articolo collettivo, abbiamo invece chiesto a scrittrici e scrittori di raccontarci come la pandemia e il lockdown abbiano influenzato il loro rapporto con la scrittura, se abbia stravolto o meno il loro metodo, se abbiano reagito con nuovi schemi per non disperdersi nel tempo dilatato, se sia stata un’occasione per iniziare o concludere qualcosa di nuovo, o se magari, invece, non si sia trattato di nulla di tutto questo.

Veronica Raimo – È nata a Roma nel 1978. Ha pubblicato Il dolore secondo Matteo (minimum fax), Tutte le feste di domani (Rizzoli), Miden (Mondadori) e Le bambinacce (Feltrinelli) insieme a Marco Rossari. Sceneggiatrice, traduttrice. Scrive per diversi giornali e riviste.

Durante il lockdown, i miei amici che fanno lavori diversi dal mio, mi dicevano di base due cose: «Alla fine per te non cambia nulla» e «chissà come sarai ispirata con tutto quello che sta succedendo».

Nel primo caso c’era l’idea che gli scrittori vivessero costantemente in uno stato di lockdown esistenziale e pratico, tipo gli scrittori nei film, sempre disperati e solitari di fronte alla macchina da scrivere (diciamo che nel punto più estremo dello spettro può collocarsi il protagonista di Shining); nel secondo caso c’era l’idea che ci fosse un rapporto di 1:1 tra scrittura e realtà, cioè: se nel mondo stava succedendo qualcosa di apocalittico, anche la scrittura sarebbe dovuta essere apocalittica, per forma o contenuto.

Non riconoscendomi in nessuna delle due visioni, per me quei mesi di chiusura forzata sono stati mesi di chiusura anche creativa. In più mi sentivo di non avere niente da dire, di non avere nessun punto di osservazione privilegiato, nessuno sguardo interessante “dalla finestra”. Per me la casa non è mai stato un antro creativo, anzi. Ma non mi sono nemmeno sforzata di scrivere, quindi non ho fatto la scrittrice disperata e solitaria di fronte alla macchina da scrivere riconvertita in Mac, ho preso quei mesi come un tempo di sospensione e basta, e la letteratura non è stata né uno strumento di conforto né di evasione. Mi interessava solo leggere articoli scientifici e fare giochi che richiedessero un minimo di concentrazione. Ma nulla che avesse a che fare con le storie o con una riflessione immediata su ciò che stava accadendo.

Francesco Pacifico – È senior editor per Il Tascabile, traduttore, collabora con La Repubblica. Ha pubblicato romanzi e saggi, tra cui Il caso Vittorio (minimum fax), Storia della mia purezza (Mondadori), Class (Mondadori), Le donne amate (Rizzoli) Io e Clarissa Dalloway, Nuova educazione sentimentale per ragazzi (Marsilio).

Prima che iniziasse la pandemia avevo tre o quattro libri da tradurre, il podcast Archivio Pacifico che faccio per storielibere.fm e quello che faccio con mia moglie che si chiama La scena, oltreché occuparmi di letteratura su Repubblica e fare Il Tascabile. Poi avevo un piano per un romanzo breve.

Quando ci siamo chiusi in casa si è bloccato quasi tutto o si è ridotto di molto. Per un mese e mezzo non sono riuscito a tradurre. A parte Il Tascabile – nel quale siamo cinque editor e lavoriamo d’amore e d’accordo –, non riuscivo a fare niente, bevevo molto da pranzo in poi ed ero molto angosciato. Mia moglie lavora negli eventi, quindi ha subito una sospensione delle cose molto più forte della mia, ha reagito con una paura estrema dovuta alla mancanza di sicurezze. A un certo punto ho dovuto reagire e ho colto l’occasione quando il mio editor americano, che è anche editor di n+1, mi ha chiesto di fare dei dispacci di cronaca dalla nostra pandemia, visto che al tempo eravamo i primi ad essere andati in lockdown. Questa cosa mi ha aiutato molto perché scrivendo in inglese sono riuscito a dire cose che in italiano non riuscivo a dire. Scrivere in una lingua non mia mi ha fatto ritornare a un livello di scrittura che era veramente come scrivere le canzoni a 16 anni, questo non dico che mi abbia sbloccato, ma mi ha fatto entrare in una zona molto bella che ha a che fare con le origini della mia attività, la solitudine, il tentativo di dire cose non si sa bene come, senza appoggiarsi su nessuna sicurezza. Penso che questa cosa poi mi abbia aiutato con tutto il resto, a giugno ho ricominciato a tradurre e a scrivere la novella di cui adesso sto ultimando la prima stesura.

Io ho iniziato a scrivere perché mi piace perlopiù stare da solo, ma per cercare lavoro nell’editoria devi fare moltissimo networking, cosa che faccio facendo buon viso a cattivo gioco, ma che in genere mi costa molta fatica. Con la pandemia mi è presa una botta di sociopatia e voglia di solitudine. Tuttora faccio riunioni senza neanche accendere la telecamera perché non riesco a farmi vedere, e questo mi ha portato a una fase di riscoperta della scrittura che bisogna fare ogni tanto.

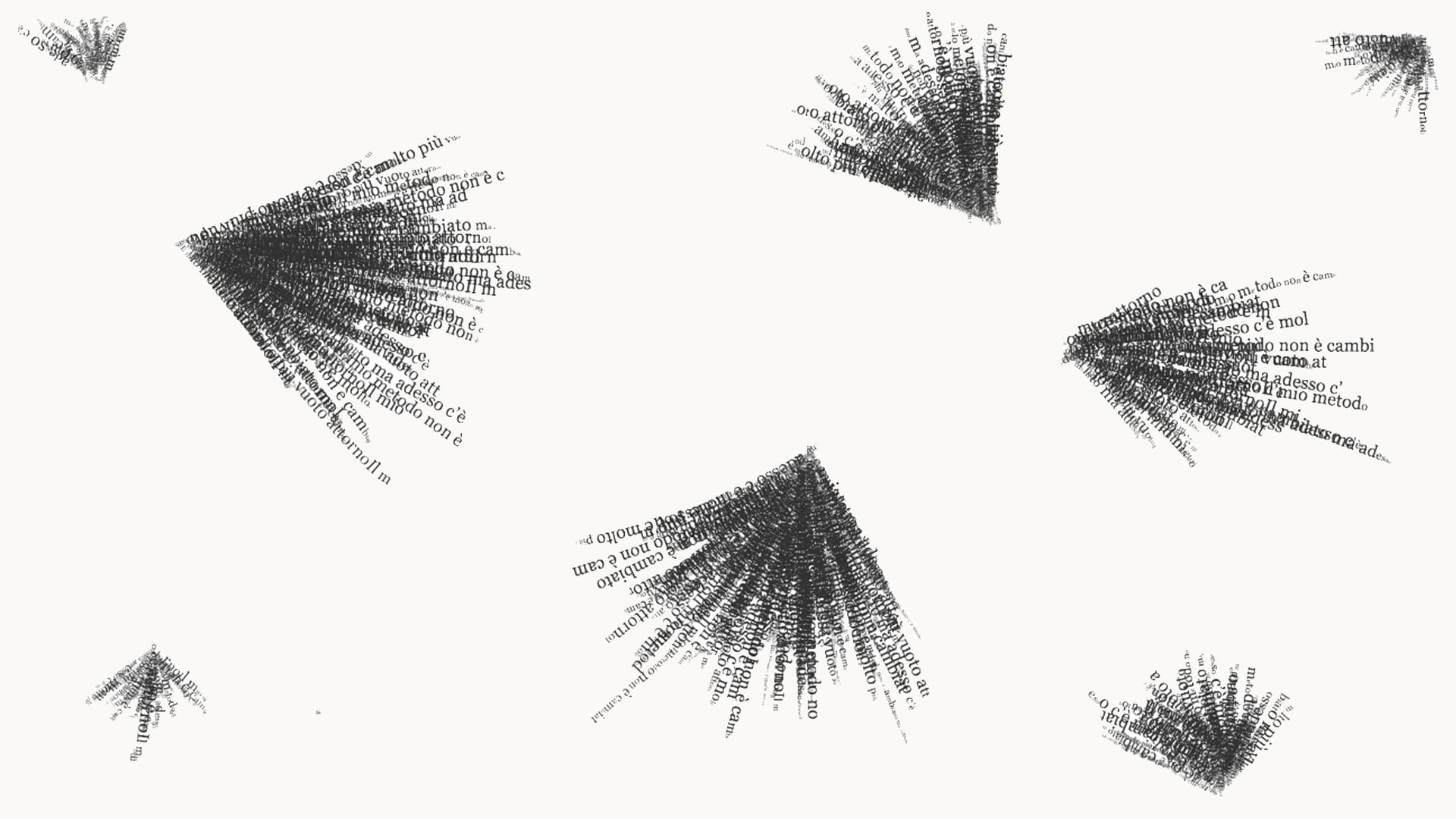

Non dover fare pubbliche relazioni porta molto più tempo, il mio metodo non è cambiato ma adesso c’è molto più vuoto attorno, una cosa che è cambiata è che abbiamo comprato una cyclette, quindi la mattina rileggo le cose che ho scritto il giorno prima mentre faccio la cyclette venti minuti o mezzora. Poi mi metto a scrivere e di solito entro mezzogiorno ho finito e mi sento svuotato, felice e depresso. Nel pomeriggio invece mi metto più che altro sugli articoli e sulle traduzioni.

Ovviamente ho paura di quello che ci sarà dopo tutto questo e il ricordo di questo periodo sarà tra i peggiori di questi anni. Ma soprattutto ho paura per quando riprenderà la vita sociale, è come se fossi diventato un vecchio stronzo e al tempo stesso fossi tornato adolescente. Nel mio lavoro è richiesta una specie di “imprenditorialità” che non so se riuscirò a rimettere in piedi come prima.

Marta Barone – È nata a Torino nel 1987. Ha pubblicato tre libri per ragazzi con Rizzoli e Mondadori. Traduttrice e consulente editoriale. Il suo primo romanzo è Città sommersa (Bompiani).

Durante il primo lockdown ho perso completamente la cognizione di me stessa. Due mesi prima era uscito il mio primo romanzo “per adulti” (che sembra sempre pornografia), avevo avuto molti incontri, conosciuto molta gente. Tutto è stato spezzato all’improvviso. La sola cosa che mi ha salvato dall’abulia totale era un corso che tenevo online sugli scrittori italiani outsider: ogni tre o quattro giorni dovevo preparare la lezione, vestirmi bene, truccarmi, e per quanto possa sembrare cretino la vestizione aveva un ruolo, mi dava una dignità. Poi mia madre si è ammalata in modo grave, in una casa lontana da me e quindi irraggiungibile nella sofferenza. Non è morta, ma sono completamente impazzita. Non avrei potuto scrivere una parola e per fortuna in quel momento nessuno me lo chiedeva. Avevo il libro, che continuava a girare, a fruttare recensioni e riflessioni. Non mi sarei aspettata che dopo sei anni di lavoro fosse questo il suo anno. Ma è sopravvissuto, è sopravvissuta mia madre e persino io. Non ho mai scritto, se non per la richiesta di un settimanale femminile che mi ha chiesto di raccontare il mio lockdown. Sylvia Plath diceva più o meno: dopo un acquazzone tutti scrivono pezzi intitolati Pioggia. Sfuggire a quella cosa è stato impossibile.

Secondo lockdown. Ero già depressa prima. Ma sto lavorando. Con fatica e disperazione. Non so come gli altri trovino le parole. Li invidio. Tutti questi pezzi che emergono come funghi. Non scrivo per me e questa è la salvezza. Scrivo recensioni, prefazioni; lavoro al montaggio del romanzo autobiografico di Umberto Silva, ex regista e autore prolifico e geniale, usando suoi testi scritti nelle epoche più diverse, e cercando di collegarli in modo sensato. Ho avuto questo compito, ed è un lavoro faticoso ma entusiasmante; lui collabora a distanza, anche con l’aiuto della figlia. Quando manca qualcosa che solo lui può ricreare, gli chiedo esplicitamente un brano, un ricordo, una sensazione che non posso inventarmi per lui: ed ecco arrivare questi nuovi passaggi, sempre scritti con quella sua voce inconfondibile, che a me tocca solo editare un poco (ma a volte non c’è neanche bisogno) e sistemare al loro posto. Non so quando scriverò ancora per me ma so che non è il momento. La solitudine, l’orrore del di fuori mi distruggono il cervello e la vita interiore. Veramente non so come fanno gli altri. Leggo il più possibile, con violenza, rileggo. Quando avrò finito col libro di U. S., tradurrò e mi occuperò di un libro di saggi miei. Non scriverò mai più di questo tempo, almeno credo. Voglio solo uscirne ed essere viva e occuparmi dei libri degli altri e poi, quando verranno, dei miei. Porto il cane fuori. Ma quello che scrivo è ancora vivo, penso, anche se non è per me. Almeno: quando scrivo (che sia una prefazione o un pezzo) provo una strana sorta di allucinazione continua che mi libera dal quotidiano. Non sono io, o sono io. Scrivere è sempre stata una sofferenza. Ma, scopro, se non scrivo per me riesco a vivere in quest’impossibile continuo.

Andrea Pomella – È nato a Roma nel 1973. Ha pubblicato per Einaudi L’uomo che trema e I colpevoli. Ha scritto anche Il soldato bianco (Aracne), 10 modi per imparare a essere poveri ma felici (Laurana), La misura del danno (Fernandel) e Anni luce (Add). Collabora con varie riviste culturali e insegna scrittura autobiografica alla Scuola del Libro di Roma.

All’inizio della pandemia sentivo molti scrittori lamentare una difficoltà, come se il pensiero deviato sui disastri del mondo non permettesse loro di orchestrare le parole come prima. C’era quasi l’idea strisciante secondo cui chi invece riusciva, nonostante tutto, a portare avanti il proprio lavoro fosse un essere umano meno sensibile. Ho rifiutato fin dal principio questa equazione. Ora, a distanza di mesi, posso dire che non ho cambiato di una virgola le mie abitudini, scrivo con la stessa intensità e concentrazione di prima, e non perché consideri la scrittura come un rifugio, ma perché la considero un’attività inevitabile. Così come non posso smettere di pensare, mi è complicato smettere di scrivere.

I miei tempi non si sono dilatati, e neppure sono diventati vuoti. Forse vuoti lo erano già prima, per cui magari non ho notato la differenza. Fatto sta che la sera arriva sempre molto velocemente. Ho al contrario l’impressione che i giorni – essendo diventati tutti uguali, senza più la fenditura dei fine settimana – si susseguano vorticosi. Io sono metodico nel lavoro, ho un passo molto regolare. Se al posto della pandemia fosse scoppiata una guerra, se mi fosse esplosa la casa, o se mi avessero sfollato, allora sì avrei avuto dei problemi. Ma in fondo mi hanno chiesto di stare a casa il più possibile, il che è un po’ come se a un pilota di formula 1 dicessero che il luogo più sicuro al mondo è la pista.

Christian Raimo – È nato a Roma nel 1975. Giornalista, insegnate, assessore alla Cultura presso il III Municipio di Roma. Alcune delle sue pubblicazioni sono: Le persone, soltanto le persone (minimum fax); Il peso della grazia, La parte migliore, Tutti i banchi sono uguali, pubblicati per Einaudi; Riparare il Mondo (Laterza)

Mi sa che non sono un caso molto indicativo, perché durante il primo lockdown ho finito un libro che è uscito per Laterza, questa estate ho scritto molto la tesi di dottorato, ora sto scrivendo un altro libro che uscirà a febbraio per Chiarelettere e all’orizzonte c’è un romanzo per La nave di Teseo. In questi anni ho sviluppato un metodo di alienazione che mi permette di scrivere in qualsiasi momento. Però sono un caso singolo e credo che il processo creativo non abbia più di tanto a che fare con l’ispirazione ma sia una condizione materiale: il lavoro intellettuale è direttamente collegato all’accesso alle risorse, cosa che è stata fortemente limitata con la chiusura delle biblioteche – io ho dovuto comprare qualcosa come duecento libri, molti dei quali fuori catalogo –, inoltre molto è dipeso anche dalla dimensione della casa e dalla possibilità di avere un accesso esterno come un balcone o un terrazzo. Le case italiane sono di media 20 mq più piccole di quelle spagnole o tedesche, e la questione dei mutui della fascia 20-40 fa sì che ci sia una sorta di redlining generazionale. In questi mesi il mercato immobiliare si è già riassestato, i loft senza spazi esterni per coppie 30enni si sono svalutati rispetto a appartamenti con un balcone o un terrazzo. Spesso la casa veniva usata pochissimo. Io stesso come molti, ho vissuto dentro casa come mai in vita mia. E chiaramente condizioni come avere un parco vicino rispetto a avere un teatro vicino modificano molto. L’altro aspetto che è emerso è la scarsità di luoghi per leggere e studiare. Questo già era impressionante prima della pandemia; i bar nei quartieri degli studenti vengono assaltati quanto le biblioteche – non solo quelle universitarie ma quelle comunali. Abbiamo capito quanto lavoro davanti allo schermo possiamo fare e per questo le città devono inventarsi aule studio, con postazioni wifi in spazi grandi e attrezzati. Sto provando a realizzarne uno a Citylab sulla Salaria e un altro alla metro Conca d’oro. Ma penso non dovrebbe essere solo una battaglia amministrativa, ma dei movimenti e degli studenti.

Valentina Maini – È nata nel 1987 a Bologna. Ha pubblicato racconti e articoli su diverse riviste culturali. Con la raccolta di poesie Casa rotta ha vinto il premio letterario Anna Osti. Traduce dal francese e dall’inglese. Ha esordito per Bollati Boringhieri con il romanzo La Mischia.

Non ho scritto e non ci ho neanche provato. Un po’ mi infastidiva questa presa di parola degli scrittori. Forse aveva più a che fare con una generale insofferenza verso la comunicazione istantanea di un’esperienza, che col mio scetticismo rispetto all’idea di scrittore vate, detentore di una qualche verità o visione dall’alto. In ogni caso credo che gli scrittori non avessero niente di interessante da dire sull’argomento, non più di chiunque altro. Dall’altra parte anche l’idea di rifugiarsi in un progetto nuovo non fa per me: nel mio caso scrivere è il risultato di una dinamica serrata tra il dentro e il fuori, e non ha molto a che fare con l’idea di murarsi in casa e da lì guardare fuori. Se c’è solitudine è perché prima è avvenuto uno scontro con gli altri; e in quei mesi uno dei due elementi ci era negato. Più che rifugiarmi nella scrittura io sentivo l’esigenza di stare nel momento, era già tutto così irreale che almeno cercavo di vivermi quel poco di realtà rimasta: mangiare, tradurre, le lezioni su Skype, il mio gatto, vedere crescere o morire una pianta. Costruirmi un universo parallelo, romanzato, mi sembrava idiota. Lo avevo già. Quindi se ho fatto qualcosa per la mia scrittura è stato quello che poi faccio sempre, cioè immagazzinare il più vita possibile sperando prima o poi di riuscire a digerirla. Purtroppo in questi mesi la forma di vitalità disponibile è soprattutto l’angoscia.

Probabilmente sono un caso anomalo perché non ho mai lavorato tanto come in questi mesi. Quindi non ho avuto il privilegio o la sfiga dei tempi dilatati, anche se mi sono resa conto di non riuscire a staccare e di concepire le giornate come un’unica colata di minuti, con conseguente sballamento dei ritmi (più del solito). Il tempo libero l’ho riempito leggendo, e forse sì, lì mi sono data una specie di tabella di marcia, cosa che di solito non faccio mai. E mi sono anche accorta che le scelte che facevo erano insolite e mi dirottavano verso romanzi leggeri che magari di base tendo a scartare. Romanzi che mi dessero l’impressione di stare al bar con gli amici a parlare di niente. Pettegolezzi, tradimenti, messaggini sul cellulare. Nell’idea che leggere sia uno dei lavori principali dello scrittore quindi ho lavorato, ho studiato, ho deviato dal mio percorso abituale, anche se il sospetto è che sia stato un bisogno di socialità a spingermi verso quelle letture e non la serietà di chi prova ad affinare i suoi strumenti, ad esplorare territori nuovi. Invece di scavare ho cercato qualcosa che mi tenesse in superficie, chissà se in qualche modo mi sarà utile in futuro.

Jonathan Bazzi – scrittore milanese, dopo aver fatto molte cose piuttosto confuse ha esordito nel 2019 con Febbre (Fandango Libri), romanzo finalista al Premio Strega. Collabora con 7Corriere e col quotidiano Domani.

Quest’anno ha coinciso anche con la mia partecipazione al Premio Strega, da marzo a luglio sono stato assorbito da quello. Avevo iniziato a scrivere il mio nuovo libro alla fine dell’anno scorso, attorno a novembre, ma con tutto quello che mi è successo dall’inizio della primavera in poi ho di fatto sospeso. Anche perché poi io ho patito moltissimo durante il lockdown il fatto di vivere col mio ragazzo in una casa molto piccola, senza possibilità di avere la famosa stanza tutta per me. Lui aveva continue call di lavoro, la mia concentrazione ne ha risentito parecchio. La situazione è migliorata con la riapertura estiva ma ora ahimè stiamo tornando ai problemi del primo lockdown. Infatti su questo spesso penso ai ragazzi che devono studiare e magari vivono in famiglie caotiche, com’è stata tra l’altro la mia. È folle che le istituzioni non ci pensino: la tranquillità, per chi ha un certo tipo di interessi, è un bene di prima necessità.

Riesco a scrivere più facilmente cose brevi, racconti e articoli, sfruttando le primissime ore del giorno, quando il mio ragazzo dorme. Mentre la situazione attuale, anche dal punto di vista emotivo, mi ha inibito soprattutto per i progetti di più ampio respiro, nei quali mi serve una continuità più dilatata.

Vanni Santoni – dopo l’esordio con Personaggi precari ha pubblicato, tra gli altri, Gli interessi in comune (Feltrinelli), Muro di casse (Laterza), La stanza profonda (Laterza), I fratelli Michelangelo (Mondadori). Per minimum fax ha coordinato il romanzo collettivo In territorio nemico e pubblicato il racconto Emma & Cleo nell’antologia L’età della febbre. Dirige la narrativa di Tunué e scrive sul Corriere della Sera.

Ho scritto una rubrica quotidiana per il Corriere Fiorentino sui giorni del lockdown quindi ci ho riflettuto giocoforza. Se non ci fosse stata questa evenienza non lo avrei fatto, dato che nel mio lavoro letterario difficilmente uso materiale tratto dal vissuto recente.

Non credo che le idee nascano in tempi dilatati e vuoti, almeno non è così per me. A me le idee vengono più se sono sovrastimolato, infatti amo scrivere in luoghi pubblici. Il mio lavoro è già molto disciplinato e quindi anche se è stato messo alla prova non ha sofferto troppo, salvo appunto nei primissimi tempi. Nei primi mesi ho letto meno e scritto meno, anche perché in genere scrivo fuori – biblioteca, bar – e ho sofferto il ritrovarmi chiuso in casa. Ora mi sono adattato ma il bilancio è certamente al ribasso.

Valerio Callieri – È nato a Roma nel 1980. Ha scritto e diretto il documentario I nomi del padre. Nel 2017 Feltrinelli ha pubblicato Teorema dell’incompletezza, romanzo vincitore del Premio Italo Calvino.

Quest’anno ho scritto tanto in realtà. Soprattutto all’inizio – i giorni del primo lockdown per capirci – dal momento che che avevo perso tutti gli altri lavori. Era però una scrittura slegata dal momento emotivo che stavo vivendo: il romanzo che dovevo consegnare a Feltrinelli. Quindi la scrittura era una sorta di rifugio. Devo dire che mi hanno aiutato due fattori: una bambina di nemmeno un anno per casa che testimoniava brutalmente la vita, con tutto il corollario di “oggi ha camminato”, “oggi ha detto uaua! (che traduco per gli adulti senza fantasia e pieni di consonanti: acqua)”, la cui potenza emotiva non si può che descrivere con i termini retorici e mielosi e pallosissimi di tutti i neo genitori e che quindi vi risparmierò. L’altro fattore è stato la mia compagna, infermiera, che andava tutti i giorni a lavorare e mi rivelava che mondo esterno esisteva. Tra l’altro proprio in quel periodo l’hanno chiamata e assunta a tempo determinato (prima lavorava in una cooperativa), e nel delirio del momento e nella paura che potesse passare a un reparto Covid, è stato comunque un fattore positivo. Per concludere devo dire che è (stata) un’altalena di emozioni dissonanti, da una parte l’appuntamento televisivo alle sei con il bollettino di guerra della protezione civile e dall’altra un quotidiano di piccole novità. E la scrittura è riuscita a sopravvivere.

Fortunatamente adesso ho ripreso a lavorare e non ho tempi così vuoti. Almeno finché dura la zona gialla. Il mio metodo di lavoro non è stato messo a dura prova, se devo dire la mia verità, magari adesso non posso andare in biblioteca o in studio da un amico a lavorare però ho sempre trascorso molto volentieri il tempo a casa. Per dirla meglio sono un cavernicolo, quando c’è il lockdown dico sempre ai miei amici di osservarmi perché sono darwinianamente molto più evoluto di loro per affrontarlo. Per me non è ancora uno strazio. È un fastidio molto lungo.

Per quanto riguarda l’aver avuto nuove idee, è una questione che sicuramente la pandemia rende ancora più acuminata ma credo sia sempre così in situazioni di emergenza; nel senso che se non hai un lavoro, se vivi un lutto, se ti lasci con una persona, non puoi concentrarti su quello che stavi facendo prima che accadesse la catastrofe, però, dopo un po’, riesci a trovare delle robe nuove, magari brutte, terribili, però sei in grado di comprendere più di prima cosa significa essere umano. E per adesso la pandemia, almeno per me che vivo una condizione privilegiata, ha un’intensità molto minore di quelle cose là.